Das deutsche Tierschutzgesetz legt fest, dass Tierversuche nur durchgeführt werden dürfen, wenn keine Alternativmethoden für den jeweiligen Versuch zur Verfügung stehen. Die zuständigen Behörden und ihre beratenden externen Kommissionen genehmigen einen Tierversuchsantrag nur dann, wenn Wissenschaftler*innen einen Nachweis erbringen können: Forschende müssen belegen, dass das Forschungsvorhaben nicht ohne Tierversuche auskommt und der zu erwartende Nutzen des Experiments das mögliche Leiden des Tieres ethisch rechtfertigt.

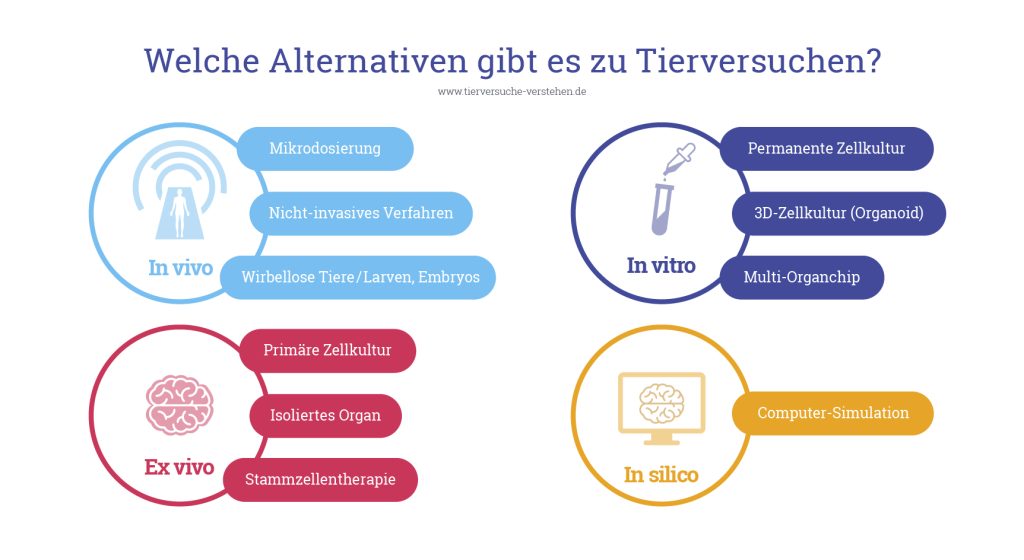

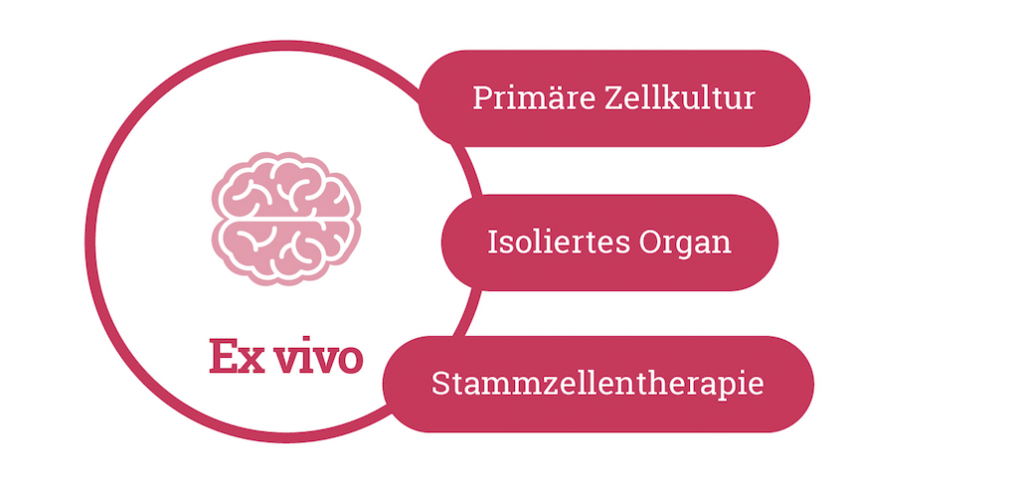

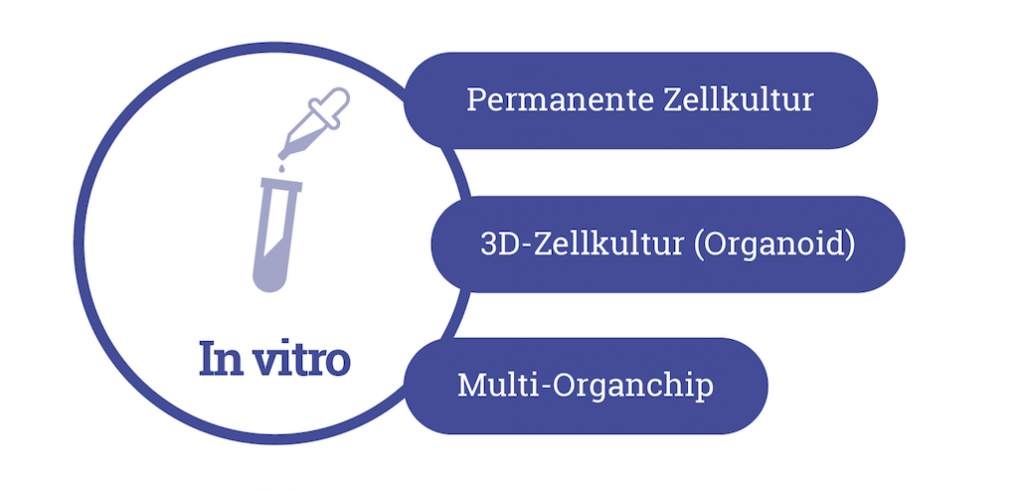

Doch was meinen Forschende genau, wenn sie den Begriff Alternativmethode verwenden? Es gibt dafür keine allgemein gültige Definition. Alternativmethoden beschreiben zum einen tierversuchsfreie Methoden, also Ersatzmethoden, wie die Forschung an humanen Organoiden anstatt an lebenden Tieren. Im weiteren Sinne können aber auch Methoden gemeint sein, die eine weniger belastende Alternative zu bisherigen Tierversuchen darstellen. Diese Ergänzungsmethoden sind im Sinne des 3R-Prinzips eine Mischung aus Ersatz (Reduce) und Verbesserung (Refine) des Tierversuchs. Dazu zählen zum Beispiel bildgebende Verfahren wie das MRT, mit denen Tiere wiederholt und [fi£schmerzfrei untersucht werden können. Diese Methode ist schonender als zum Beispiel operative Eingriffe am Tier (Refine). Es werden zudem Tiere eingespart (Reduce), da nicht für jeden Untersuchungszeitpunkt eine neue Gruppe von Tieren benötigt wird. Der Begriff Alternativmethoden wird daher auch oft als Sammelbegriff für Ersatz- und Ergänzungsmethoden verwendet, die in unterschiedlichem Maß die Tierzahlen reduzieren.

Tierversuchsfrei bedeutet nicht zwingend tierfrei

Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass tierversuchsfreie Methoden nicht zwingend tierfreie Methoden sind. Die Zellen für Zellkulturen (ex vivo und in vitro) stammen in einigen Fällen aus Tieren. Auch können Nährflüssigkeiten (Medien), die die Zellkultur am Leben halten, Bestandteile wie fötales Kälberserum (FCS) enthalten, die aus Tieren gewonnen werden. Komplett tierfrei sind die Verfahren erst, wenn menschliche Zellen als Grundlage dienen (humanbasierte Zellkulturen, Organoide) und keine tierischen Zusatzstoffe für ihre Kultur benötigt werden.

Gegenwärtig existiert bereits eine Vielzahl an Ersatz- und Ergänzungsmethoden. Zudem unterstützen und fördern eine Reihe von Institutionen die Entwicklung und Umsetzung weiterer Alternativmethoden. Dazu zählen unter anderen das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Auch die Forschungsinstitute und Wissenschaftler*innen selbst haben ein Interesse daran, neue Alternativmethoden zu entwickeln. Das langfristige Ziel dabei ist es, Tierversuche komplett zu ersetzen. Zum einen aus ethischen Gründen, zum anderen aber auch aus Gründen der Effizienz: Gibt es geeignete Alternativen, sind diese häufig weniger kostspielig und schneller durchzuführen als Tierversuche.

Völliger Verzicht auf Tierversuche noch nicht absehbar

Obwohl zahlreiche Alternativmethoden im Einsatz sind, sind diese noch nicht in der Lage, sämtliche Tierversuche in der Forschung zu ersetzen. Die meisten Alternativmethoden basieren auf Erkenntnissen, die auf vorherige Tierversuche zurückgehen – Es können nur Systeme simuliert und nachgebaut werden, die zuvor komplett verstanden sind. Zudem bilden Alternativmethoden bisweilen häufig nur Teilaspekte der äußerst komplexen Vorgänge im menschlichen Körper nach. Aus diesem Grund wird die Forschung in absehbarer Zeit auf Untersuchungen am lebenden Tier nicht völlig verzichten können.

Tierversuche sind für regulatorische Zwecke, also die Überprüfung der Giftigkeit von chemischen Stoffen in Bezug auf den Menschen, gesetzlich vorgeschrieben. Hierbei kommen allerdings inzwischen auch eine ganze Reihe von Alternativen, wie zum Beispiel menschliche Zell- und Gewebekulturmethoden, zum Einsatz. Diese werden allerdings nur dann anerkannt, wenn ihre Ergebnisse genauso zuverlässig oder besser sind als jene aus Tierversuchen. Daher muss die Eignung der Methode in einem wissenschaftlichen Prozess überprüft werden, an dessen Ende eine unabhängige wissenschaftliche Bewertung, das sogenannte „Peer Review“ steht. Durch die aufwändige Überprüfung und Validierung der Alternativmethode kann es Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis solch eine Methode als Ersatz für den bisherigen Tierversuch anerkannt wird. Erst wenn die Alternativmethode zugelassen ist und ins Europäische Arzneibuch aufgenommen wird, können Unternehmen die Methode bedenkenlos für die Zulassung ihres Produkts nutzen.

Ein Beispiel dafür ist der Pyrogen-Test. Dieser Test untersucht, ob ein Arzneimittel mit Fieber-erzeugenden Stoffen (Pyrogene) verunreinigt ist. Der ursprüngliche Test am Kaninchen wurde bereits in den 1940er-Jahren entwickelt und seither verwendet. In den 1970er-Jahren wurde die erste Alternativmethode entwickelt (Limulus-Amöbozyten-Lysat Test, LAL). Dieser Test nutzt anstelle von Kaninchen das Blut des so genannten Pfeilschwanzkrebses. Dieser Test kann den Großteil der Pyrogene nachweisen, jedoch nicht alle Arten. Daher hat dieser Test sich gegenüber dem Tierversuch nie vollständig durchgesetzt. 2010 wurde dann ein weiterer alternativer Test ins europäische Arzneibuch aufgenommen, der Monozyten-Aktivierungstest (MAT). Dieser nutzt menschliches Blut für den Nachweis von Pyrogenen und kann alle Arten von Pyrogenen nachweisen. Alle Unternehmen, die Pyrogen-Tests durchführen, sind seitdem dazu aufgefordert, den MAT zu verwenden. 2018 wurde zum ersten Mal ein Antrag auf den Kaninchen-Pyrogen-Test abgelehnt. Es wurde die Auflage verhängt für jedes betroffene Arzneimittel zu prüfen, ob der MAT als Alternative anwendbar ist. Der Pyrogen-Test am Kaninchen wird jedoch weiterhin als zugelassener Test beibehalten, falls der MAT für einige Arzneimittel nicht oder nicht ausreichend gut funktioniert.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bewertet neue Alternativmethoden. Sofern diese akzeptiert werden, können sie Tierversuche ersetzen. Die ersten akzeptierten Tests aus den Jahren 1983 und 1984 nach den OECD-Richtlinien stammen aus dem Bereich Genotoxizität, also die Fähigkeit einer Substanz, genetische Veränderungen (Mutationen) in Zellen auszulösen. Es handelte sich dabei um den Ames-Test, sowie in vitro Tests mit Säugetierzellen. Die Reihe der von der OECD freigegebenen Alternativmethoden ist inzwischen recht lang und reicht bis zu einem neuen Fischzelllinientest. Dieser beruht auf isolierten Kiemenzellen der Regenbogenforelle und ist erst seit Juni 2021 zugelassen. Dieser Test, so die Hoffnung, könnte Tierversuche mit Fischen im Bereich der Umwelttoxikologie vermindern. Eine Verminderung von Mäusen für Tierversuche zu regulatorischen Zwecken erreichen aktuell auch alternative Verfahren bei der Sicherheitstestung von Botulinum Neurotoxin („Botox“).

Zahlreiche Institutionen in Deutschland unterstützen und fördern die Entwicklung von Alternativ- und Ergänzungsmethoden. Einige Beispiele haben wir hier aufgeführt.

- Forschungspreise

- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft (BMEL): Tierschutzforschungspreis (jährlich seit 2001). Preisgeld: 25.000 €.

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Ursula M. Händel-Tierschutzpreis (regelmäßig seit 2004). Preisgeld bis zu 80.000 €.

- Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz (regelmäßig): Forschungspreise im Bereich Alternativmethoden zu Tierversuchen. Preisgeld um die 20.000 €.

- Baden-Württemberg (jährlich): Forschungspreis für Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch. Preisgeld: 25.000 €.

- Berlin, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (alle 2 Jahre): Forschungspreis für Alternativen zu Tierversuchen. Preisgelder: 10.000 € – 50.000 €.

- Forschungsförderung

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Mehr als 600 Projekte mit insgesamt mehr als 190 Mio €.

- Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin (seit 1990): Mehr als 140 Forschungsprojekte zu Alternativmethoden mit einem jährlichen Budget von 400.000 €.

- Baden-Württemberg: Jährliches Förderprogramm zur Entwicklung neuer, tierfreier Methoden sowie Forschungsansätze zur Reduzierung der Tierzahlen und der Belastung der Tiere mit ca. 300.000 €.

- Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen (set): Beteiligung an 60 erfolgreich abgeschlossenen Projekten in den vergangenen 25 Jahren.

- Charité 3R in Berlin: Alternativmethoden-Projekte mit 1,2 – 2 Mio € pro Jahr.

- Forschungsverbund Replace und Reduce (R2N) aus Niedersachsen: 4,5 Mio € über 4 Jahre Laufzeit für die Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen.

- Centrum für Ersatzmethoden zum Tierversuch (CERST) NRW (seit 2015): jährlich 200.000 € um Alternativen zum Tierversuch bei der Untersuchung des embryo- und entwicklungstoxischen Potenzials von Chemikalien zu entwickeln.

- Forschungsverbünde/-netzwerke

- Das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R) koordiniert Aktivitäten und wissenschaftlichen Austausch, um Tierversuche auf ein unerlässliches Maß zu beschränken.

- Die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) unterstützt seit 1989 die Entwicklung und Umsetzung von Alternativmethoden.

- In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche neue 3R-Forschungszentren ins Leben gerufen: 3R Center Rhein-Neckar, 3R Center Tübingen, 3R Netzwerk Baden-Württemberg (seit 2021), die Plattform 3R Smart in Hannover und Marburg, 3R US in Stuttgart (seit 2021), das 3R Zentrum Gießen (seit 2016), die Plattform BB3R in Berlin und Brandenburg sowie R2N in Niedersachsen.

- Neue Lehrstühle/Professuren für Alternativen zu Tierversuchen

- Seit 2006: Doerenkamp-Zbinden-Lehrstuhl für In-Vitro-Methoden zum Ersatz von Tierversuchen an der Universität Konstanz (Leitung: Prof. Marcel Leist).

- Seit 2012: Gemeinsame Professur für die Erforschung und Entwicklung von Alternativmethoden von Charité Berlin und Bundesamt für Risikobewertung (BfR) (Prof. Gilbert Schönfelder).

- 2016: Lehrstuhl der Freien Universität Berlin, Lehrstühle des Landes Hessen in Frankfurt (Alternativen) und Gießen (Optimierung).

- 2018: Professur für computerbasiertes Modelling im 3R Tierschutz in Gießen, (Prof. Peter Jedlicka), Professur für Organ-on-a-chip-Modelle in Tübingen (Prof. Peter Loskill).

So wie alle Bereiche in der Forschung befinden sich auch Alternativmethoden ständig in der Weiterentwicklung und Verbesserung.

Wir haben hier für Sie alle unsere Beiträge seit 2016, die sich mit dem Thema Ersatz- oder Ergänzungsmethoden beschäftigen, chronologisch zusammengestellt.

Viel Spaß beim Stöbern!

2016

- https://www.tierversuche-verstehen.de/wenn-medikamente-an-menschen-getestet-werden/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/dfg-zeichnet-forscherinnen-aus/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/spitzenforschung-an-hepatitis-viren-und-mini-organen/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/hiv-forschung-kann-auf-versuche-an-tieren-nicht-verzichten/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/intensivere-forschung-nach-alternativen-zu-tierversuchen-komplett

2017

https://www.tierversuche-verstehen.de/forscher-zuechten-hautstammzellen-fuer-den-kampf-gegen-krebs/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/verbot-von-tierversuchen-wuerde-forschung-aktuell-stark-einschraenken/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/3r-prinzip-mit-neuem-zentrum-in-baden-wuerttemberg-staerken/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/multi-organ-chip-ein-vollstaendiger-ersatz-fuer-tierversuche/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/quo-vadis-organchip-wie-steht-es-um-neue-ersatzmethoden-zum-tierversuch/

2018

https://www.tierversuche-verstehen.de/neues-zentrum-in-giessen-staerkt-die-deutsche-3r-forschung/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/zum-lebenden-organismus-gibt-es-keine-alternative/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/tag-des-versuchstieres-wir-wissen-viel-besser-was-im-gehirn-passiert/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/tag-des-versuchstiers-alternativmethoden-sind-noch-nicht-ausgereift/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/schadstoffe-in-der-luft-spurensuche-ohne-tierversuche/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/mitwachsende-herzklappe-bewahrt-vor-weiteren-operationen/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/dem-geheimnis-der-regeneration-auf-der-spur/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/organoide-koennen-tierversuche-nicht-komplett-ersetzen/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/organoide-organ-vorstufen-mit-grossem-potential/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/tierschutzforschungspreis-fuer-max-planck-forscher/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/neue-methode-darf-nicht-den-sicherheitsstandard-senken/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/dfg-verleiht-ursula-m-haendel-tierschutzpreis-fuer-alternativmethoden/

2019

2020

https://www.tierversuche-verstehen.de/eine-frage-der-konzentration/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/der-lungen-chip-gegen-corona/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/gro%C3%9Fe-schritte-wenige-millimeter

2021

- https://www.tierversuche-verstehen.de/lifetime-initiative

- https://www.tierversuche-verstehen.de/herzpflaster

- https://www.tierversuche-verstehen.de/knochen-organoid/

- https://www.tierversuche-verstehen.de/botox-tierversuche-hoffnung-auf-vollstaendigen-ersatz/

Quellen:

https://www.dasgehirn.info/grundlagen/methoden/bildgebende-verfahren

https://flexikon.doccheck.com/de/Ex_vivo

https://www.bioalternatives.com/en/ex-vivo-vs-in-vitro/

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/zellkultur/71584

https://flexikon.doccheck.com/de/Primärzelle

https://link.springer.com/article/10.1007/s00105-019-04529-7

https://www.bioalternatives.com/en/ex-vivo-vs-in-vitro/

https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/fachbeitrag/aktuell/mini-organe-mit-grossem-potenzial

https://www.bundestieraerztekammer.de/btk/dtbl/archiv/artikel/10/2019/hoffnung-oder-humbug

https://www.laborjournal.de/rubric/methoden/methoden/v208.php