Warum führen Wissenschaftler*innen Tierversuche durch? Warum nutzen sie dafür am häufigsten Mäuse? Und wo erfahren Forschende, welche Alternativmethoden es zum Tierversuch gibt? Diese und viele weitere Fragen mehr beantwortet unser FAQ.

Das deutsche Tierschutzgesetz definiert Tierversuche als „Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere verbunden sein können“. Dazu zählen auch Versuche, bei denen Wissenschaftler*innen das Erbgut eines Tieres verändern, sowie die Zucht von genetisch veränderten Tierlinien. Tierversuche dienen in den meisten Fällen der Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung. Diese betreffen insbesondere die Grundlagenforschung, die Untersuchung und Behandlung von Krankheiten (bei Menschen und Tieren) sowie gesetzlich vorgeschriebene Giftigkeits- und Sicherheitsprüfungen von Medikamenten und Chemikalien.

Darüber hinaus gibt es Tierversuche, die nicht direkt mit einer wissenschaftlichen Fragestellung verbunden sind. Dazu zählen Eingriffe oder Behandlungen an lebenden Tieren für Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecke (beispielsweise in der versuchstierkundlichen Ausbildung und in der Veterinärmedizin) sowie die Herstellung und Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Organismen, wenn diese für die Forschung benötigt werden (wie Antikörper oder Parasiten).

Töte Forschende hingegen ein Tier, um ihm Organe, Zellen oder Gewebe für wissenschaftliche Zwecke zu entnehmen, zählt das laut Tierschutzgesetz nicht als Tierversuch.

Die wichtigsten Gründe sind die Grundlagenforschung, um Lebensvorgänge und Erkrankungen besser zu verstehen, neue Medikamente und Heilverfahren zu entwickeln, und die Prüfung der Sicherheit von Medikamenten und anderen Stoffen mit denen der Mensch in Berührung kommt.

Durch die Grundlagenforschung gewinnen Wissenschaftler*innen Erkenntnisse darüber, wie der komplexe Organismus von Lebewesen funktioniert. Nur dadurch können sie verstehen, welche Prozesse im Körper ablaufen, wenn er erkrankt ist. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, neue Medikamente und Therapien entwickeln oder verbessern zu können. Wissenschaftler*innen setzen Tierversuche in der Grundlagenforschung ein, weil zahlreiche Zellprozesse genauso wie beim Mensch funktionieren. Auch die Vitalfunktionen lassen sich in vielen Fällen gut vergleichen, so zum Beispiel Gehör, Sehvermögen, Bewegungsabläufe, Atmung oder Verdauung. Bereits anhand von Mäusen lassen sich die komplexen Strukturen unseres Organismus untersuchen, so zum Beispiel das Nerven- und Immunsystem. Nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern auch die Unterschiede der verschiedenen Organismen können zum Erkenntnisgewinn der Wissenschaftler*innen beitragen.

Zahlreiche Krankheiten tauchen sowohl beim Mensch als auch beim Tier auf. Wissenschaftler*innen können daher an Tieren sehr gut untersuchen, auf welche Weise die Krankheiten den Körper beeinflussen. Diese Erkenntnisse können wiederum die Ausgangslage für die Entwicklung von Medikamenten und Therapien sein.

Tierversuche werden gebraucht, um neue Medikamente und Therapien zu entwickeln und zu testen. Bis heute sind darauf zahlreiche medizinische Errungenschaften zurückzuführen. Ohne Tierversuche gäbe es heute beispielsweise keine Herzschrittmacher oder Hüftprothesen. Auch zahlreiche Operationstechniken wurden zunächst am Tier erprobt.

Bevor Medikamente für den Menschen zugelassen werden, untersuchen Wissenschaftler*innen im Tierversuch gute und schlechte Effekte eines Wirkstoffs auf den Organismus. Diese Untersuchungen sind in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus werden im Tierversuch weitere Informationen über die Wirksamkeit und richtige Dosierung eines Wirkstoffs gewonnen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht jedes Jahr die aktuellen Tierversuchszahlen. Laut der jüngsten Erhebung aus 2019 wurden in Deutschland rund 2,9 Millionen Tiere für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Davon wurden an 2.202.592 Tieren Versuche durchgeführt. 699.756 wurden für eine Organentnahme getötet (kein Tierversuch).

Am häufigsten wurden 2019 Mäuse eingesetzt (ca. 1.4 Millionen Tiere). Des Weiteren wurden rund 197.000 Ratten (9,3 Prozent), 347.543 Fische (13,6 Prozent), 35.718 Vögel (1,5 Prozent) für Versuchszwecke verwendet. Zum Vergleich: weitere Versuche wurden an 1.678 Hunden (0,12 Prozent) und 3.472 Affen und Halbaffen (0,12 Prozent) durchgeführt.

Weitere Hintergründe zu den aktuellen Versuchstierzahlen finden Sie hier.

Die meisten Versuchstiere für Forschungszwecke wurden 2019 in der Grundlagenforschung (35 Prozent) und der translationalen und angewandten Forschung (10 Prozent) verwendet.

Zahlreiche Tierversuche sind zudem im Rahmen des Verbraucherschutzes vorgeschrieben („regulatorische Zwecke“): 2019 wurden 16 Prozent aller Versuchstiere für Sicherheitsprüfungen, Qualitätskontrollen oder toxikologische Prüfungen nach dem Chemikalien-, Arzneimittel- oder Lebensmittelhygienerecht eingesetzt. Diese sogenannten „regulatorischen Versuche“ bilden zum Beispiel die Voraussetzung dafür, dass ein Medikament zugelassen werden darf.

Weitere Tierversuche wurden für die Erhaltung der Art und den Umweltschutz (6 Prozent), zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken (2 Prozent) und zur Erhaltungszucht von genetisch veränderten, belasteten Tierkolonien (7 Prozent) gemacht.

Insgesamt wurden 2.202.592 Tiere für wissenschaftliche Zwecke benötigt. Etwa 699.756 Tiere (24 Prozent) wurden ohne vorherige Eingriffe oder Behandlung getötet. An diesen Tieren wurden somit keine Tierversuche durchgeführt.

Im Tierschutzgesetz ist festgelegt, dass Tierversuche nur von Personen geplant und durchgeführt werden dürfen, die über die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Dazu zählen Veterinär-, Human-, Zahnmediziner*innen und Biolog*innen (Schwerpunkt Zoologie) mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium und andere Personen mit vergleichbaren Kenntnissen und Fähigkeiten. Sie müssen außerdem in zusätzlichen Spezialkursen einen amtlich anerkannten Sachkundenachweis erwerben. Tierversuche ohne Operationen dürfen außerdem Wissenschaftler mit einem abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Studium durchführen, sofern sie ausreichende Kenntnisse dafür nachweisen können. Gleiches gilt für Personen mit einer qualifizierenden Ausbildung, wie beispielsweise biologisch-technische Assistent*innen oder Labortierpfleger*innen. Auch andere an einem Tierversuch beteiligte Personen müssen über Sachkunde für ihre jeweiligen Aufgaben verfügen. Dazu werden von Organisationen und Einrichtungen spezielle Kurse angeboten.

Der Nachweis dieser Qualifikationen ist eine Voraussetzung für die Genehmigung eines Tierversuchs und wird von der zuständigen Behörde überprüft.

Tierversuche dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie von den zuständigen Behörden genehmigt worden sind. In dem Genehmigungsantrag, der unausgefüllt schon mindestens zwölf Seiten umfasst, müssen Wissenschaftler*innen den geplanten Versuch umfassend wissenschaftlich und ethisch begründen.

Sie müssen erläutern, welche neuen Erkenntnisse mit dem Tierversuch gewonnen werden, dass die Fragestellung neu ist und noch nicht durch einen Tierversuch bereits geklärt worden ist. Insbesondere muss schlüssig dargelegt werden, dass das Ziel des Vorhabens nur mit einem Tierversuch erreicht werden kann. Dies setzt voraus, dass der Antragstellende sich gründlich auf das Forschungsthema vorbereitet und auch die mögliche Belastung der Tiere in seiner Begründung berücksichtigt hat. Zur ethischen Bewertung trägt auch der Nachweis bei, dass im Sinne der 3R, der Versuch nicht durch Alternativmethoden (Replacement) ersetzt werden kann, die Zahl der eingesetzten Tiere auf ein Minimum verringert wird (Reduction), und dass die Belastung der Tiere so gering wie möglich gehalten wird (Refinement).

Daneben gibt es sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene Gesetze, die detailliert regeln, welche Voraussetzungen für die Haltung und Versorgung der Tiere und für einen Tierversuch erfüllt sein müssen. Ausführliche Informationen zu den rechtlichen Grundlagen gibt es hier.

Wenn Forscher*innen für ihre Untersuchungen zwingend auf Tierversuche angewiesen sind, stellen sie einen Genehmigungsantrag bei der zuständigen Behörde in ihrem Kreis, Bezirk oder Bundesland. Zu dem Antrag gehört auch ein Nachweis darüber, dass die technischen und personellen Voraussetzungen für das Vorhaben gegeben sind: Es muss genügend qualifizierte Mitarbeiter*innen am Institut sowie ausreichende Räume für die Haltung der Tiere geben. Außerdem muss dem Genehmigungsantrag eine Stellungnahme des Tierschutzbeauftragten beigefügt werden. Schon bevor der Antrag die Behörde erreicht, können so im Dialog zwischen Forscher*in und Tierschutzbeauftragtem auftretende Fragen geklärt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Antrag hohen Qualitätsansprüchen genügt, schon bevor er zur Genehmigung eingereicht wird.

Mehr über die Aufgaben eines Tierschutzbeauftragten erfahren Sie in unserem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenDie Genehmigungsbehörde überprüft dann, ob der Antrag vollständig und das Forschungsvorhaben nachvollziehbar sind. Dabei wird sie von einer unabhängigen beratenden Kommission unterstützt (§15 TierSchG). Mindestens ein Drittel der Kommissionsmitglieder*innen wird auf Vorschlag von Tierschutzorganisationen berufen. Die Kommission setzt sich darüber hinaus aus fachkundigen Tierärzt*innen, Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen zusammen. Alle Mitglieder*innen übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich. Sie beraten die Genehmigungsbehörde bei der Entscheidung über einen Antrag, indem sie eine Empfehlung abgeben (weitere Informationen über die Tierversuchskommission finden Sie hier). Der Genehmigungsprozess soll laut Gesetz innerhalb von 40 Tagen abgeschlossen sein.

Kommt die Behörde zu dem Schluss, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, genehmigt sie den Tierversuch. Das kann sowohl ohne als auch mit Auflagen geschehen (Änderung in der Anzahl der Tiere oder der Wahl der Methoden).

Weitere Informationen zum Genehmigungsverfahren finden Sie hier.

Für jeden Tierversuch gibt es sowohl interne als auch externe Kontrollinstanzen.

Interne Kontrollen

Jedes Forschungsinstitut und jede Behörde, die Tierversuche durchführen, müssen einen oder mehrere Tierschutzbeauftragte berufen. Die Tierschutzbeauftragten unterstützen die Wissenschaftler*innen bereits, wenn sie den Antrag für einen Tierversuch vorbereiten. Sie stehen für Fragen zur Verfügung und geben eine Rückmeldung, an welchen Stellen die Forscher*innen ihren Antrag gegebenenfalls inhaltlich und methodisch nachbessern müssen. Während dieses Prozesses stehen sie in engem Austausch mit einem Tierarzt. Erst wenn der Tierschutzbeauftragte dem Antrag zustimmt und eine Stellungnahme verfasst hat, wird er an die zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet (weitere Informationen zum Genehmigungsverfahren gibt es hier).

Während der Versuche kontrollieren die Tierschutzbeauftragten, ob die Forscher*innen und Tierpfleger*innen alle gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen einhalten. In Deutschland sind die Tierschutzbeauftragten zwar von der jeweiligen Behörde oder dem Forschungsinstitut angestellt, aber per Gesetz ihrem Arbeitgeber gegenüber nicht weisungsgebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenExterne Kontrollen

Jeder Tierversuch wird von unabhängigen Amtstierärzt*innen überwacht. Mehrmals im Jahr führen zudem die zuständigen Veterinärämter Kontrollen durch, die auch unangekündigt sein können. Die Amtstierärzt*innen überprüfen, ob die Versuche vorschriftsgemäß dokumentiert, die Versuche korrekt durchgeführt und die Tiere artgerecht gehalten werden.

Das Tierschutzgesetz sieht explizit vor, dass die Genehmigungsbehörde einen Tierversuch genehmigen muss – vorausgesetzt der Antrag ist vollständig und alle Fragen, wie zum Beispiel nach der ethischen Vertretbarkeit oder der Unerlässlichkeit, sind plausibel beantwortet worden. Wörtlich heißt es: „Die Genehmigung eines Versuchsvorhabens ist zu erteilen“, wenn die zahlreichen, in §8 TierSchG geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Wenn dies jedoch nach Ansicht der Behörden oder der Tierversuchskommission nicht der Fall ist, kann die Behörde – statt den Antrag direkt abzulehnen – vom Forschenden Änderungen am Antrag verlangen. Zwischengeschaltet ist dabei immer der Tierschutzbeauftragte, der den Antrag auch schon im Vorfeld prüft. Solche Rückfragen müssen dann vom Antragstellenden nachvollziehbar beantwortet werden. Sind Behörde oder Kommission nicht überzeugt, kann es zu weiteren Rückfragen kommen. Zudem wird eine Genehmigung gegebenenfalls mit Auflagen erteilt. So kann sie beispielsweise an die Bedingung geknüpft sein, dass der Forschende die Zahl der Tiere reduziert oder eine weniger belastende Methode anwendet. Eine Ablehnung erfolgt nur dann, wenn der Antragstellende die Rückfragen nicht zufriedenstellend beantwortet, oder die Auflagen aus z.B. wissenschaftlichen oder logistischen Gründen nicht einhalten kann.

Weiter Informationen zum Genehmigungsverfahren finden Sie in diesem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Für die tiergerechte Haltung von Versuchstieren gibt es strenge gesetzliche Vorgaben, unter anderem zur Raumgröße, Temperatur, Belüftung, Geräuschbelastung und Beleuchtung. Zudem muss die ständige Betreuung der Tiere durch geschultes Personal gewährleistet sein. Ob die Vorschriften eingehalten werden, wird regelmäßig kontrolliert – sowohl intern von einem Tierschutzbeauftragten als auch extern durch die zuständige Veterinärbehörde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenWissenschaftler*innen kommen mit der tiergerechten Haltung aber nicht allein gesetzlichen Vorschriften nach, sie haben darüber hinaus ein ureigenes Interesse, den Versuchstieren optimale Haltungsbedingungen zu bieten. Zum einen aus ethischen Gründen, zum anderen aus praktischen Gründen: Nur wenn die Tiere möglichst wenig Stress ausgesetzt sind und gut gepflegt werden, können die Forscher*innen aus ihren Versuchen aussagekräftige Ergebnisse ziehen.

Zu einer tiergerechten Haltung gehört es auch, den Tieren eine Umgebung zu bieten, die auf ihre sozialen und psychologischen Bedürfnisse abgestimmt ist. So brauchen beispielsweise Ratten und Mäuse Rückzugs- und Schutzmöglichkeiten, Vögel erfreuen sich an Spiegeln und kleineren bunten Spielobjekten.

Um die guten Haltungsbedingungen für Versuchstiere zu optimieren, wird auch auf diesem Feld die Forschung stetig vorangetrieben. An vielen Universitäten gibt es das Fachgebiet „Versuchstierkunde“, das sich auf die Erforschung der Lebensbedingungen der Tiere sowie die Entwicklung neuer Versuchsmethoden spezialisiert hat.

Das Prinzip der „3R“ wurde 1959 von den britischen Wissenschaftlern William Russel und Rex Burch postuliert. Die „3R“ stehen für die Reduzierung (Reduction) und Verfeinerung (Refinement) von Tierversuchen sowie die Entwicklung von Alternativmethoden (Replacement). Russel und Burch veröffentlichten ihre drei Grundsätze, die heute als wichtige ethische Leitlinie für jede biomedizinische Forschung gelten, in dem Buch „The Principles of Humane Experimental Technique“. Das Prinzip zeigt, was Forscher*innen bei der Konzeption eines ethisch vertretbaren Tierversuchs beachten müssen.

Die „3R“ wurden 2010 erstmals auch gesetzlich verankert: in der Europäischen Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. Drei Jahre später wurde diese mit dem novellierten Tierschutzgesetz und der Tierschutz-Versuchstierordnung auch in Deutschland in geltendes Recht umgesetzt. Für die Praxis bedeutet das: Jeder Forschende, der einen Tierversuch plant, muss in seinem Genehmigungsantrag folgende Fragen schlüssig und nachvollziehbar beantworten:

Kann der Versuch auch mit alternativen Methoden durchgeführt werden? (Replace)

Der Forschende muss darlegen, warum er seinen Versuch zwingend an Tieren durchführen muss. Dazu gehört vorab eine intensive Recherche nach vorhandenen Alternativmethoden. Hier gilt die Pflicht zur Beschränkung auf das unerlässliche Maß. Das heißt: Nur wenn es keine Alternativmethoden gibt, hat der Antrag Aussicht auf Erfolg.

Ein Tierschutzbeauftragter überprüft die Angaben zunächst institutionsintern und berät Forscher*innen ggfs. hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten. Im nächsten Schritt wird der Antrag der Genehmigungsbehörde vorgelegt. Sie bewilligt den Antrag nur, wenn der Forschende plausibel und glaubwürdig erklärt hat, dass er sein Ziel nur mit Tierversuchen erreichen kann.

Wie lässt sich der Einsatz von Versuchstieren auf ein Minimum reduzieren? (Reduce)

Im Antrag muss der Forschende genau darlegen, welches notwendige Minimum an Tieren er für seine Forschung benötigt. Gleichzeitig müssen Wissenschaftler*innen aber auch darauf achten, dass er die Versuche an genügend Tieren durchführt, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Es gilt das Prinzip: So wenig Tiere wie möglich, so viel wie nötig. Gegebenenfalls muss der Forschende die beantragte Anzahl der Tiere mit einem statistischen Gutachten begründen. Begleitende tierversuchsfreie Maßnahmen können dem Forschenden zusätzlich dabei helfen, die Zahl der Versuchstiere möglichst gering zu halten.

In der Praxis bietet die Anwendung der 3R durchaus Konfliktpotential, beispielsweise wenn der Forschende folgende Wahl hat: Entweder er reduziert die Anzahl der Versuchstiere bei einer erhöhten Belastung für das einzelne Tier oder aber er reduziert die individuelle Belastung für die Versuchstiere durch eine höhere Anzahl von Versuchstieren. Eine schwierige Entscheidung, die oftmals zugunsten der letzteren Variante gefällt wird. Das individuelle Leiden zu reduzieren wird meist wichtiger bewertet als die Anzahl der Versuchstiere zu senken.

Wie lässt sich die Belastung für die Tiere so gering wie möglich halten? (Refine)

Forscher*innen müssen bereits für den Genehmigungsantrag überprüfen, wie sie die Belastung für die Tiere vor, während und nach seinem Tierversuch so gering wie möglich gestalten können. Unter diesen Punkt fallen verschiedene Aspekte, denn nicht nur der Versuch an sich, sondern auch Haltung und Umgang können sich belastend auf die Tiere auswirken. So fühlen sich die Tiere wohler, wenn der Forschende die natürlichen sozialen Strukturen der Tiere bei der Tierhaltung berücksichtigt und die Gehege tiergerecht einrichtet.

Wissenschaftler*innen können die Belastung durch die Gabe von Schmerzmitteln und durch schonende Versuchsmethoden eindämmen. Der Einsatz sogenannter non-invasiver, bildgebender Verfahren gehört dazu, aber auch die Beschränkung, bestimmte Versuche nicht mehrfach am selben Tier durchzuführen. Je weniger Belastungen die Tiere erfahren, umso bessere, weil typischere Daten liefern sie im Versuch.

Diese Aspekte des 3R-Prinzips werden durch die zuständigen Landesbehörden kritisch auf Grundlage des jeweils aktuellen Wissenstandes überprüft, bevor sie eine Genehmigung für die tierexperimentelle Arbeit erteilen. Der Forschende muss außerdem nachweisen, dass seine wissenschaftliche Fragestellung neu ist und noch nicht in einem Tierversuch erprobt wurde. Daneben gibt es sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene Gesetze, die detailliert regeln, welche Voraussetzungen für einen Tierversuch erfüllt sein müssen. Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den rechtlichen Grundlagen.

Weitere Informationen zum 3R-Prinzip finden Sie außerdem in unserem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

In §1 des Deutschen Tierschutzgesetzes steht der zentrale Grundsatz: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Der Gesetzgeber benennt jedoch in §7 die erlaubten Ausnahmen von diesem Grundsatz: Demnach werden Versuche an Wirbeltieren dann erlaubt, wenn die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere hinsichtlich des Versuchszwecks ethisch vertretbar sind. Die Wissenschaftler*innen sind aber laut Tierschutzgesetz dazu verpflichtet, Tierversuche grundsätzlich unter Betäubung oder mit der Gabe von Schmerzmitteln durchzuführen, sofern Schmerzen für das Tier zu erwarten sind. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn die Narkose für das Tier zu belastend wäre.

Darüber hinaus muss der Forschende vorab in seinem Genehmigungsantrag die Folgen für das Tier einschätzen. Dabei muss er

- den aktuellen Stand der Wissenschaft berücksichtigen

- darlegen, dass der Tierversuch nicht durch alternative Methoden oder Verfahren ersetzt werden kann und

- sicherstellen, dass der Versuch nicht aus Gründen der Arbeits-, Zeit- oder Kostenersparnis durchgeführt wird.

Ein Belastungskatalog soll Wissenschaftler*innen dabei helfen, die geplante Untersuchung mit Blick auf Leiden, Schäden und Schmerzen eines Versuchstiers vorausschauend zu beurteilen und zudem eine Suche nach weniger belastenden Versuchsanordnungen unterstützen. Er setzt voraus, dass der Eingriff ordnungsgemäß vorgenommen wird. Jedoch schließt diese prospektive Einschätzung eine engmaschige Überwachung nicht aus, da einzelne Tiere anders als vor Versuchsbeginn angenommen reagieren können. Werden verschiedene Eingriffe kombiniert, ist beispielsweise von einer höheren Belastung auszugehen. Auch die Versuchsdauer, die Häufigkeit der Eingriffe sowie die Intensität können die angenommene Belastung des Tieres wesentlich beeinflussen.

Der Katalog teilt die Eingriffe oder Maßnahmen bei Untersuchungen an und mit Tieren in die folgenden vier Schweregrade ein:

„keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“:

Verfahren, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht, werden als „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“ eingestuft.

Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn bei einem Tier Organe entnommen werden, an denen Untersuchungen durchgeführt werden sollen oder um Zellkulturen (auch für die Entwicklung und Anwendung von Alternativmethoden) anzulegen.

Schweregrad 1 – geringe Belastung:

Als gering belastend werden Eingriffe bezeichnet, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Wohlergehens und des Allgemeinzustands auftreten oder wenn zu erwarten ist, dass nur kurzzeitig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste verursacht werden.

Solche Behandlungen würden auch beim Menschen in der ärztlichen Praxis ohne Anästhesie oder weitere Schutzmaßnahmen erfolgen. Hierunter fallen beispielsweise Injektionen oder kleinere Blutentnahmen. Auch die Ohrlochmarkierung oder das Entfernen der Schwanzspitze zur genetischen Bestimmung von Mäusen fällt in diese Kategorie.

Schweregrad 2 – mittlere Belastung:

Verfahren, die nach menschlichem Ermessen unangenehm sind, werden als mittlere Belastung eingestuft. Hierbei werden sowohl das Befinden als auch der Schmerz des Tieres soweit wie möglich berücksichtigt. Auch Verfahren, die lang anhaltende geringe Schmerzen verursachen werden als mittlere Belastung eingestuft.

Operative Eingriffe unter Narkose mit geringen Folgebelastungen, wie zum Beispiel das Legen eines Dauerkatheters, fallen hierunter. Weitere Beispiele umfassen etwa chronische Giftigkeitstests, die nicht zum Tod führen, sowie alle chirurgischen Eingriffe unter Vollnarkose, die trotz angemessenen Schmerzmittels mit postoperativen Schmerzen verbunden sind (z.B. Organtransplantationen).

Schweregrad 3 – schwere Belastung:

Hierbei handelt es sich um Verfahren, bei denen zu erwarten ist, dass sie bei den Tieren starke Schmerzen, schwere Leiden oder Ängste verursachen sowie Verfahren, bei denen zu erwarten ist, dass sie eine schwere Beeinträchtigung des Wohlergehens oder des Allgemeinzustands der Tiere verursachen. Auch wenn ein Verfahren nur mittelstarke Schmerzen, mittelschwere Leiden oder Ängste verursacht, diese dann aber lang anhalten, wird es als schwere Belastung eingestuft.

Beispiele dafür sind Giftigkeitstest, die zum Tode führen oder die vollständige Isolation von geselligen Tieren (z.B. Hunde) für einen längeren Zeitraum. Auch das gezielte Auslösen von Krebstumoren, die dann zum Tod führen, fällt in diese Kategorie.

In Paragraph 25 der Tierschutzversuchstierverordnung sind zudem besonders belastende Tierversuche geregelt. Dazu zählen Versuche, die voraussichtlich zu länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden führen. Diese Versuche dürfen Wissenschaftler*innen nur durchführen, wenn sie begründen können, dass ihre Ergebnisse wissenschaftliche Probleme von herausragender Bedeutung lösen könnten und sie sowohl Mensch als auch Tier zugutekommen würden. Versuche dieser Art benötigen eine Sondergenehmigung, die nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde erteilt wird.

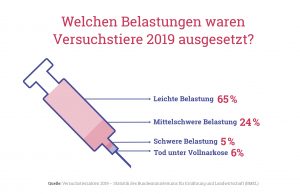

Laut Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) waren 2019 in Deutschland 65 Prozent der Tiere in Versuchen einer geringen Belastung ausgesetzt. Der Anteil an Tierversuchen mit mittlerer Belastung lag bei etwa 24 Prozent, 5 Prozent der Versuchstiere waren einer schweren Belastung ausgesetzt. Bei etwa 6 Prozent der Versuchstiere wurde die Lebensfunktion nicht wieder hergestellt, d.h. sie wurden in eine tiefe Vollnarkose versetzt, aus der sie nicht mehr erwacht sind.

Die Umsetzung des 3R-Prinzips und damit auch die Forschung nach Alternativmethoden besitzen heute einen sehr hohen Stellenwert. Die 3R wurden inzwischen in verschiedenen nationalen und internationalen Codizes sowie in Gesetzen verankert. So zum Beispiel in der EU-Richtlinie 2010/63 zum Schutz von Versuchstieren und im deutschen Tierschutzgesetz. Auf dieser Grundlage sind nationale, internationale und überstaatliche Gremien entstanden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Entwicklung von Alternativmethoden und ihre Anerkennung durch Gesetze zu fördern. Auf nationaler Ebene ist die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen (ZEBET) ein Beispiel dafür, auf europäischer Ebene das europäische Zentrum für die Validierung von Alternativmethoden (ECVAM).

Mit der Unterzeichnung der Basler Deklaration haben sich zudem inzwischen rund 4.000 Spitzenwissenschaftler*innen dazu bekannt, bei Tierversuchen nach den höchsten ethischen Prinzipien zu handeln. Dazu zählt unter anderem – und sofern möglich – der Einsatz von Alternativmethoden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Die Forschung nach Alternativmethoden nimmt inzwischen einen großen Raum in der Wissenschaft ein und wird von verschiedenen Stellen – wie beispielweise der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) – gezielt gefördert. Durch den Einsatz von Computersimulationen oder Zellkulturen können Forscher*innen heute in vielen Bereichen auf Tierversuche verzichten. Dennoch sind diesen Methoden Grenzen gesetzt, insbesondere dann, wenn Forscher*innen komplexe physiologische Zusammenhänge des gesamten Organismus nachvollziehen wollen. So lässt sich durch Alternativmethoden zwar überprüfen, wie sich ein Medikament auf eine Zellkultur auswirkt, nicht aber wie es auf andere Zelltypen wirkt oder ob es Abbauprodukte verursacht, die womöglich die Organe schädigen.

Weitere Beispiele sind die Wirkungsweise des zentralen Nervensystems, die Verarbeitung von Sinnesreizen oder das Zusammenspiel des Kreislaufsystems. Auch die Verknüpfung von Organen und Gewebe kann heute noch nicht künstlich nachgestellt werden. Häufig sind Tierversuche daher gerade für die Erforschung komplexer lebensbedrohlicher Krankheiten unersetzbar – wie Krebs, HIV, Diabetes mellitus, Malaria oder Alzheimer.

Im Genehmigungsverfahren für Tierversuche müssen Wissenschaftler*innen beweisen, dass es keine alternativen Methoden zur Erforschung ihrer Fragestellung gibt. Um sich einen Überblick über alle aktuell bewährten Alternativmethoden verschaffen zu können, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Dazu zählt auf europäischer Ebene das Europäische Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (EURL-ECVAM) in Rom. Dieses veröffentlichte 2013 das englischsprachige Nachschlagewerk „EURL ECVAM Search Guide – Good Search Practice on Animal Alternatives“, mit dem sich Mitarbeiter*innen der Genehmigungsbehörden, Tierschutzbeauftragte und Wissenschaftler*innen leicht und systematisch einen Überblick über die verschiedenen Informationsquellen verschaffen können.

An der Entwicklung hat unter anderen das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mitgewirkt, zu dem auch das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R) gehört. Dieses hat zum Ziel, Forschung mit Versuchstieren auf ein Minimum zu beschränken, den Versuchstieren einen optimalen Schutz zu garantieren sowie den wissenschaftlichen Dialog zu fördern. Zu diesem Zweck steht es den Wissenschaftler*innen zum einen beratend zur Seite, zum anderen fördert es die Erforschung weiterer Alternativmethoden sowie die Verfeinerung von Tierversuchen. Die oberste Maxime des Instituts bei dieser Arbeit ist somit die Einhaltung der sogenannten „3R“-Prinzipien.

Die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) ist Teil des Bf3R und fungiert als Auskunftsstelle für Wissenschaftler*innen. Die Einrichtung erforscht und entwickelt außerdem tierversuchsfreie Methoden und engagiert sich dafür, dass diese internationalen sicherheitstoxikologischen Prüfrichtlinien gerecht werden.

Dies ist in vielen Fällen bereits gelungen – ein erfolgreiches Beispiel ist ein tierversuchsfreier Test auf phototoxische Hautschädigungen, der heute weltweit eingesetzt wird. Er ersetzt inzwischen bei der Sicherheitsprüfung von Arzneimitteln und Chemikalien Tierversuche an Mäusen, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen.

Eine Auflistung weiterer Beispiele gibt es auf der Seite der ZEBET.

In vielen Studiengängen sowie in einigen Ausbildungsberufen sind Versuche an Tieren fester Bestandteil der Ausbildung. Dazu zählen beispielsweise Medizin, Biologie, Tiermedizin, seltener auch Agrarwissenschaft oder Pharmazie sowie die Tierpfleger*in-Ausbildung und die Ausbildung zum medizinisch- oder biologisch-technischen Assistenten.

Diese ausbildungsbedingten Tierversuche sind vielfach der Ausgangspunkt für kontroverse Diskussionen. Die Befürworter*innen argumentieren, dass Alternativmethoden Tierversuche sowohl in der Forschung als auch in der Lehre noch nicht vollständig ablösen können. Das Studium solle die Studierenden auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten, daher müssten sie das Operieren zunächst an Tieren üben, bevor sie am Menschen praktizieren dürfen. Tierversuche gehören an den späteren Arbeitsstellen der Studierenden womöglich zu ihren Aufgaben. Daher sei es eine Voraussetzung für die weitere berufliche Laufbahn, die Studierenden darin sehr gut zu schulen.

Gegner halten dem entgegen, dass während des Studiums und der Ausbildung auch auf ausreichend Alternativmethoden zurückgegriffen werden könnte. Zudem kritisieren sie die Zucht von Versuchstieren für Hochschulen und plädieren für den Gebrauch von Tieren, die auf natürliche Art und Weise verstorben sind.

Fakt ist, dass heute auch eine Ausbildung ohne Tierversuche möglich ist. Immer mehr Hochschulen bieten ein Studium an, in dem Tierversuche gänzlich durch alternative Methoden ersetzt werden. Zudem greifen viele Universitäten auf „ethischere Quellen“ zurück. Das heißt: Die Studierenden und Auszubildenden arbeiten an Tieren, die auf natürliche Weise gestorben sind oder eingeschläfert werden mussten.

Zu den weiteren Alternativen zählen Lehrvideos oder auch Computersimulationen. Mithilfe von Silikonmodellen können die Studierenden beispielsweise das Blutabnehmen oder Operieren üben. Daneben ersetzt die Forschung anhand von Zell- und Gewebekulturen inzwischen in vielen Fällen Tierversuche.

Die Hochschulen, an denen mit Versuchstieren gearbeitet wird, müssen nach strengen Kriterien überprüfen, ob es Alternativmethoden gibt. Die Tierschutzbeauftragten der Universitäten beraten die Forscher*innen über angemessene Alternativen, und prüfen Versuchsanträge sehr akribisch, bevor sie an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden.

Für alle, die sich darüber informieren wollen, an welchen Universitäten und in welchen Studiengängen inzwischen die Tierversuche vollständig durch Alternativmethoden ersetzt worden ist, hat das Projekt SATIS vom Bundesverband Menschen für Tierrechte auf ihrer Website ein Ethik-Hochschulranking erstellt.

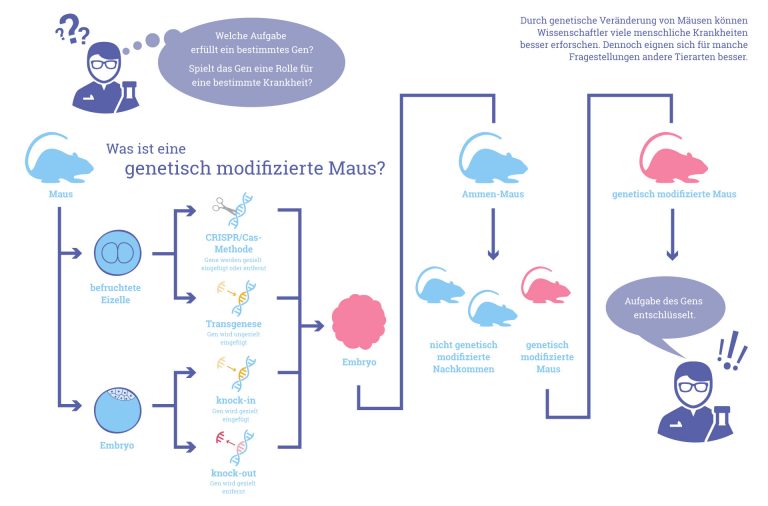

Mäuse machen mit rund 70 Prozent den größten Teil der in Deutschland eingesetzten Versuchstiere aus, gefolgt von Ratten mit 9,3 Prozent. Die Gene der Maus lassen sich relativ leicht verändern oder abschalten. Deshalb eignet sich diese Tierart besonders gut, um die genetischen Grundlagen von Lebensvorgängen und Erkrankungen zu entschlüsseln. Da die Gene der Maus bis zu 95 Prozent mit denen des Menschen übereinstimmen, können auf diesem Weg wichtige Erkenntnisse für den Menschen gewonnen werden. Das schlägt sich auch in der Anzahl genetisch veränderter Mäusen nieder: Die Zahl sank von 92 Prozent in 2018 auf 89 Prozent in 2019 an.

Der Einsatz transgener Tiere steigert die wissenschaftliche Aussagekraft. Forscher*innen können gezielter wissenschaftlichen Fragestellungen nachgehen. So sind diese Tiere beispielsweise unverzichtbar bei der Erforschung der Alzheimer Krankheit; auch in der Krebsforschung kommt ihnen ein hoher Stellenwert zu: Tierversuchen mit Mäusen ist es zu verdanken, dass viele Krebspatienten heute eine bessere Überlebenschance haben.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

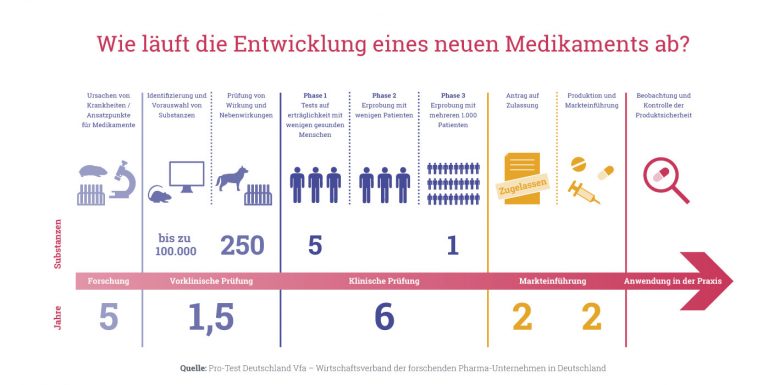

Bis zur Zulassung eines Wirkstoffs dauert es im Schnitt 13,5 Jahre; zwischen 1 und 1,6 Milliarden US-Dollar hat die Entwicklung bis dahin gekostet.

Am Beginn dieses Prozesses stehen etwa 5.000 bis 10.000 Substanzen, welche die Forscher*innen zunächst optimieren – in erster Linie mit Wirkungstests im Reagenzglas, vereinzelt auch im Tierversuch.

Davon schaffen es rund zwölf Substanzen bis in die vorklinische Entwicklung. Hier überprüfen die Wissenschaftler*innen diese auf schädliche Wirkungen. Sie testen unter anderem, ob der Wirkstoff krebserregend ist, Embryonen schädigt, Veränderungen des Erbguts hervorruft und ab welcher Dosierung er schädlich ist. Wann immer es möglich ist, werden diese Studien durch alternative Methoden ersetzt: Die Forscher*innen testen die Wirkstoffe beispielsweise im Reagenzglas mit Zellkulturen und in Computersimulationen. Für einige Wirkstoffe ist es dennoch unerlässlich, deren Auswirkungen auf den Gesamtorganismus zu untersuchen. Das lässt sich mit Alternativmethoden nur sehr schwer umsetzen, da diese das komplexe Zusammenspiel des Körpers nicht umfassend genug abbilden. Daher greifen die Forscher*innen auf Tierversuche zurück. Für bestimmte Versuche sind diese sogar an mindestens zwei Tierarten gesetzlich vorgeschrieben. Bis zum Ende der vorklinischen Tests vergehen im Schnitt mehr als fünf Jahre. Neun Wirkstoffe haben bis dahin die Hürde geschafft.

Im nächsten Schritt werden klinische Studien am Menschen durchgeführt. Diese durchlaufen drei Phasen: In Phase I wird der Wirkstoff an wenigen Gesunden erprobt. Die Forscher*innen interessiert an diesem Punkt vor allem, wie gut die Proband*innen den Wirkstoff aufnehmen, wie er sich im Körper verteilt, wie sie ihn umwandeln und ihn ausscheiden. Neben der Verträglichkeit überprüfen die Wissenschaftler*innen auch, in welcher Form der Wirkstoff idealerweise verabreicht wird (zum Beispiel als Tablette, Kapsel oder Infusion). Rund die Hälfte der Wirkstoffe fallen in den klinischen Studien am Mensch durch.

In Phase II wird der Wirkstoff an wenigen erkrankten Personen untersucht. Anhand von 100 bis 500 Patient*innen sammeln die Forscher*innen Informationen über den Behandlungseffekt und mögliche Nebenwirkungen. So ist beispielsweise im Tierversuch nur schwer zu erkennen, ob ein Medikament Kopfschmerzen verursacht. Im Schnitt sind am Ende dieser Phase noch zwei Wirkstoffe übrig.

Treten bis zu diesem Punkt keinerlei Bedenken auf, wird der Wirkstoff in Phase III an einer größeren Patient*innen-Gruppe getestet. Dadurch bekommen die Wissenschaftler*innen Informationen darüber, ob der Wirkstoff auch bei vielen unterschiedlichen Patient*innen wirksam ist und ob gegebenenfalls Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten.

Von den rund 5.000 bis 10.000 Wirkstoffen, die am Anfang des Prozesses standen, nimmt nach den intensiven Prüfverfahren einer die Hürde für den Zulassungsantrag. Der Wirkstoff wird auch weiterhin darauf überprüft, ob er allen Anforderungen genügt oder gegebenenfalls der Beipackzettel angepasst werden muss.

Das zeigt: In jeder Phase werden zahlreiche Subtanzen aussortiert – weil sie nicht die erwünschten Effekte zeigen oder zu starke Nebenwirkungen auftreten. Das trifft nicht nur auf die vorklinischen Tests an Tieren zu, sondern auch auf die Wirkstoffe, die in Phase I der klinischen Tests am Menschen zunächst als wirksam eingestuft wurden. Folgt man also den Argumenten von Kritiker*innen, wäre demnach auch der Mensch ein schlechtes Modell für den Menschen.