Was ist Grundlagenforschung?

Grundlagenforschung wird in allen Wissenschaftsbereichen betrieben – sowohl in den Geisteswissenschaften als auch in den Naturwissenschaften und damit auch in der Biologie und der Medizin. Mit ihr gehen Wissenschaftler*innen den zentralen Fragen ihrer Disziplin nach. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Was ist Leben? Wie funktioniert der Körper? Wie entstehen Krankheiten? Diese Liste könnte um viele weitere Beispiele aus allen Lebensbereichen ergänzt werden. In jedem Wissenschaftsbereich hat die Grundlagenforschung im Kern das gleiche Ziel: den Gewinn von grundlegenden Erkenntnissen und die Erweiterung des menschlichen Wissens. Dabei wird ihre Bedeutung für die Anwendung oft nicht sofort erkennbar. Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung bildet aber die Basis für Innovationen und neue Technologien.

Für die medizinische Grundlagenforschung bedeutet das: Wissenschaftler*innen suchen nicht unmittelbar nach Medikamenten oder Therapien für eine Krankheit. Sie wollen vielmehr ihr Wissen über die komplexen Funktionen des Körpers erweitern und dadurch besser verstehen, wie zum Beispiel Krankheiten im Körper ablaufen.

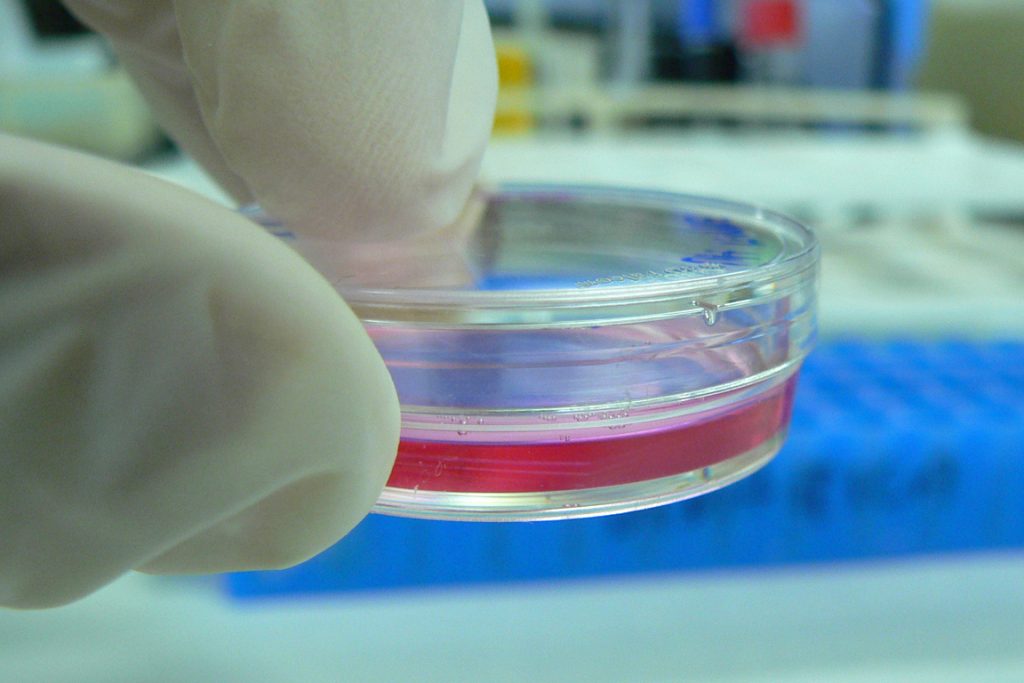

Einige dieser wissenschaftlichen Fragestellungen können heute mit Hilfe von tierversuchsfreien Methoden beantwortet werden. Dazu zählen beispielsweise computerbasierte Modelle oder Zellkulturen. Diesen Methoden sind jedoch Grenzen gesetzt: Viele Fragen können nur an einem lebenden Organismus genauer erforscht werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um Prozesse geht, an denen beispielsweise verschiedene Organe des Körpers beteiligt sind. Auch Interaktionen des Organismus mit seiner Umwelt spielen eine wichtige Rolle, um Krankheiten zu verstehen.

Deshalb sind Versuchstiere für die Grundlagenforschung unverzichtbar. Weit verbreitete Volkskrankheiten wie Diabetes, Infektionen, Allergien, Krebs, Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können bis heute nicht vollständig am Computer oder mit Zellkulturen simuliert werden. Da es zwischen Mensch und Tier zahlreiche Ähnlichkeiten sowohl hinsichtlich der Körperfunktionen oder Krankheitsverläufe als auch der genetischen Konstitution gibt, können Wissenschaftler*innen durch Tierversuche diese Krankheiten besser verstehen.

Die Ergebnisse dienen später als Ausgangspunkt für konkretere Fragestellungen und ebnen so den Weg für die Entwicklung neuer Medikamente oder Behandlungsmethoden. Die Geschichte hat gezeigt, dass dies oft ein langwieriger Prozess ist, der Jahrzehnte dauern kann. So waren beispielsweise die bahnbrechenden Erkenntnisse der Grundlagenforschung über Kinderlähmung (Polyomyelitis, kurz Polio) um 1900 der Ausgangspunkt für die Forschung an möglichen Therapien. Es dauerte aber noch bis zu den 1950er-Jahren, bis der erste Impfstoff zugelassen wurde.

Grundlagenforschung steht immer wieder in der öffentlichen Kritik. Es handele sich dabei um reine „Neugierforschung“, bei der häufig bereits vorher klar sei, dass sie niemals einen Nutzen haben werde, lautet das zentrale Argument. Diesen Mythos entkräfteten die Forscher Julius H. Comroe und Robert D. Dripps bereits in den 1970er-Jahren. Sie untersuchten systematisch den Zusammenhang zwischen Grundlagenforschung und den zehn bedeutendsten medizinischen Entwicklungen der vorangegangen Jahrzehnte zur Behandlung von Herz- und Lungenerkrankungen.

Dazu zählten zum Beispiel die Operation am offenen Herzen, der Bypass oder die Entdeckung der Elektrizität. Comroe und Dripps berücksichtigten in ihrer Studie auch die jeweils wichtigsten Behandlungsbausteine, die für die Eingriffe nötig sind – von der Narkose bis zur Blutgruppenbestimmung. Das Ergebnis: 2.500 wissenschaftliche Arbeiten bilden das Fundament für mindestens eine der Therapien. 61,5 Prozent ordneten die Wissenschaftler der Grundlagenforschung zu. Erst kürzlich belegte eine Studie über zwei neu zugelassene und neuartige Medikamente zur Behandlung von Krebs und Mukoviszidose, dass deren Entwicklung ohne die grundlegenden Erkenntnisse aus 433 Publikationen über 46 Jahre im ersten Fall bzw. 355 Publikationen über 47 Jahren im zweiten Fall nicht möglich gewesen wäre (R. Sanders Williams, Cell, 2015). Das zeigt: Die Grundlagenforschung bildet die Basis für die Entwicklung vieler moderner Therapien.

Diesen Aspekt betonten in der Geschichte viele Wissenschaftler*innen. Einen sehr anschaulichen Vergleich zog beispielsweise Isaac Newton, einer der bedeutendsten Forscher aller Zeiten: „Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.“

Um die Ergebnisse der Grundlagenforschung schneller in der Praxis anwenden zu können – durch Medikamente und neue Therapien – hat sich seit den 1990er Jahren das Konzept der translationalen Forschung (translate = übersetzen) international etabliert. Sie bildet sozusagen die Brücke von der Grundlagenforschung zur angewandten Forschung.

Das Motto der translationalen Forschung lautet: „From bench to bedside and back“ („Vom Labortisch zum Patientenbett und zurück“). In der Praxis bedeutet das eine enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Kliniken und Pharmaindustrie. Finden Wissenschaftler*innen in der Grundlagenforschung potentielle Ansatzpunkte für neue Wirkstoffe oder Therapien (bench), sollen diese schneller den Weg vom Labor in die klinische Forschung (bedside) finden. Dort werden sie weiterentwickelt und im nächsten Schritt auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit getestet.

Die gesammelten Erfahrungen und gegebenenfalls auch neue Fragen werden zurück an die Grundlagenforschung (to bedside and back) geleitet. Parallel dazu arbeiten Wissenschaftler*innen zusammen mit der Pharmaindustrie weiter an der Entwicklung eines neuen Arzneimittels. Dadurch entsteht eine wechselseitige Rückkopplung zwischen den verschiedenen Forschungsdisziplinen. In der Konsequenz geht weniger Zeit verloren, so dass Patienten schneller von neuen Medikamenten und Therapien profitieren.

Entsprechende translationale Forschungsprojekte werden in Deutschland an vielen Standorten gefördert. Ein Beispiel ist das Experimental and Clinical Research Center (ECRC) , eine Kooperation der Berliner Charité und des Max-Delbrück-Centrums, ebenso wie die erst vor wenigen Jahren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG). Auch international arbeiten Wissenschaftler*innen, Kliniken und Pharmaunternehmen an translationalen Forschungsprojekten zusammen, wie beispielsweise in der European Society for Translational Medicine (EUSTM).

Wie unerwartete Ergebnisse aus der Grundlagenforschung den entscheidenden Anstoß für Fortschritte in der medizinischen Anwendung geben können, zeigt die Entdeckung des Insulins:

1889 führten die Mediziner Josef Freiherr von Mering und Oskar Minkowski Untersuchungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) an Hunden durch, um mehr über die Wirkungsweise des Organs zu erfahren. Als sie einem Hund die Bauchspeicheldrüse entfernten, waren sie verblüfft über die Auswirkungen: Der Hund entwickelte alle Anzeichen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), deren Ursache damals noch völlig unbekannt war. Sie konnten bei dem Tier erhöhte Werte von Glukose und Aceton im Urin nachweisen – beides galt damals als Nachweis für die Zuckerkrankheit. Für die Forscher stand nun fest: Die Ursache für diese Stoffwechselerkrankung musste eng mit der Bauchspeicheldrüse zusammenhängen.

Bis aus diesem überraschenden Ergebnis eine wirksame Therapie abgeleitet werden konnte, sollte es noch über 30 Jahre dauern. In den 1920er-Jahren isolierten der Chirurg Sir Frederick Grant Banting und sein Mitarbeiter Charles Best das Hormom Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Kälbern. Nachdem die Blutzucker senkende Wirkung des Hormons zunächst erfolgreich an Hunden getestet wurde, verabreichten die Forscher das Präparat auch Menschen. Sie stellten allerdings fest, dass das in dem Stoff enthaltene Fremdeiweiß eine giftige Wirkung hatte. Mit Unterstützung des Chemikers James Bertram Collip schafften sie es schließlich, reines Insulin zu isolieren. 1922 gelang ihnen die erste erfolgreiche Behandlung eines Menschen: Sie spritzten das aufgereinigte Insulin dem zuckerkranken Jungen Leonhard Thompson. Die Behandlung des totkranken 14-Jährigen schlug an und sein Blutzuckerspiegel sank auf einen Normalwert. Schnell war der junge Patient auf dem Weg der Besserung.

Für diese Entdeckung wurde Frederick Grant Banting 1923 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Unzähligen Menschen rettet biotechnisch produziertes Insulin heute jeden Tag das Leben.

Ein weiteres Beispiel dafür, welche große Bedeutung die auf Tierexperimenten gestützte Grundlagenforschung für Gesellschaft und Wissenschaft hat, ist die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Kinderlähmung (Polio).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Polio weltweit verbreitet, Epidemien traten regelmäßig in einem Abstand von etwa fünf bis sechs Jahren auf. Die Krankheit schädigt die Nervenzellen des Rückenmarks und führt dadurch nicht nur häufig zu schweren Lähmungen, sondern schlimmstenfalls auch zum Tod. Insbesondere Kinder stecken sich mit dem Virus an.

Forschende hatten bereits lange Zeit vermutet, dass es sich bei Polio um eine Virusinfektion handeln könnte, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Der Beweis dafür blieb aber zunächst aus. Karl Landsteiner und Erwin Popper gelang es schließlich im Jahr 1908 anhand tierexperimenteller Forschung an Affen, eine überzeugende Vorstellung von dem Infektionsablauf zu entwickeln – und den Nachweis des Poliovirus als Erreger zu erbringen. Indem sie Extrakte aus dem Rückenmark eines verstorbenen Polio-Opfers einem Affen einspritzten, konnten sie das Virus übertragen. Die Forscher wiesen nach, dass Polio-Viren unter anderem Nervenzellen befallen, wodurch die krankheitstypischen Lähmungen hervorgerufen werden.

Diese Entdeckung stieß eines der wichtigsten Forschungsgebiete des 20. Jahrhunderts an und bildete die Grundlage für die Suche nach einem Impfstoff. Der Durchbruch gelang dem Virologen Jonas Salk 1954 mit der Entwicklung eines solchen Impfstoffes gegen Polio sowie kurze Zeit später Albert Sabin, der den Wirkstoff noch verbesserte, sodass er auch als Schluckimpfung verabreicht werden konnte.

Dank der konsequent durchgeführten Schluckimpfungen, kommt es heute weltweit nur noch zu vereinzelten, regional begrenzten Ausbrüchen der Krankheit. In Deutschland gilt Polio inzwischen als „ausgerottet“. Gab es 1988 noch rund 350.000 Fälle weltweit, waren es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2014 lediglich noch 359 gemeldete Erkrankungen. Das entspricht einem Rückgang um 99 Prozent und zählt somit zu einem der größten Erfolge der Medizin. Ohne Versuche an Tieren hätte es diese Entwicklung nicht geben können.

Das Beispiel zeigt zudem, dass es oftmals lange Zeit braucht, bis Ergebnisse der Grundlagenforschung so weiterentwickelt werden können, dass in der Praxis ein konkreter Nutzen zu erkennen ist.