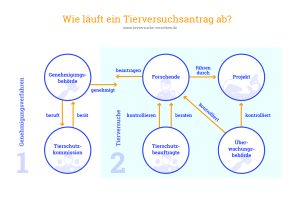

Wer einen Tierversuch durchführen möchte, muss dafür einige behördliche Genehmigungsprozesse durchlaufen. Dazu zählt zunächst der Nachweis der Beteiligten über entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Versuch unverzichtbar und gesetzlich genau geregelt sind. Danach müssen die Forscher*innen den Versuch anmelden. All diese Schritte unterliegen den strengen Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-Versuchstierverordnung. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Genehmigungsverfahren haben wir hier zusammengefasst:

Wenn Forscher*innen für ihre Untersuchung zwingend auf Tierversuche angewiesen sind, stellen sie einen Genehmigungsantrag bei der zuständigen Behörde in ihrem Kreis, Bezirk oder Bundesland. Zu dem Antrag gehört auch ein Nachweis darüber, dass die technischen und personellen Voraussetzungen für das Vorhaben gegeben sind: Es muss genügend qualifizierte Mitarbeiter*innen am Institut sowie ausreichende Räume für die Haltung der Tiere geben. Außerdem muss dem Genehmigungsantrag eine Stellungnahme des Tierschutzbeauftragten beigefügt werden. Schon bevor der Antrag die Behörde erreicht, können so im Dialog zwischen Forscher*in und Tierschutzbeauftragtem auftretende Fragen geklärt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Antrag hohen Qualitätsansprüchen genügt, schon bevor er zur Genehmigung eingereicht wird. (Mehr über die Aufgaben eines Tierschutzbeauftragten erfahren Sie in unserem Video.)

Die Genehmigungsbehörde überprüft dann, ob der Antrag vollständig und das Forschungsvorhaben nachvollziehbar ist. Dabei wird sie von einer unabhängigen beratenden Kommission unterstützt (§15 TierSchG). Mindestens ein Drittel der Kommissionsmitglieder wird auf Vorschlag von Tierschutzorganisationen berufen.

Die Kommission setzt sich darüber hinaus aus fachkundigen Tierärzt*innen, Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen zusammen. Alle Mitglieder übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich. Sie beraten die Genehmigungsbehörde bei der Entscheidung über einen Antrag, indem sie eine Empfehlung abgeben (weitere Informationen über die Tierversuchskommission finden Sie hier). Die Behörde soll laur Tierschutzversuchstier-Verordnung innerhalb von 40 Arbeitstagen dem Anstragstellenden die Entscheidung über den Antrag mitteilen.

Kommt die Behörde zu dem Schluss, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, genehmigt sie den Tierversuch. Das kann sowohl ohne als auch mit Auflagen geschehen (Änderung in der Anzahl der Tiere oder der Wahl der Methoden).

Das Tierschutzgesetz sieht explizit vor, dass die Genehmigungsbehörde einen Tierversuch genehmigen muss – vorausgesetzt der Antrag ist vollständig und alle Fragen, wie zum Beispiel nach der ethischen Vertretbarkeit oder der Unerlässlichkeit, sind plausibel beantwortet worden. Wörtlich heißt es: „Die Genehmigung eines Versuchsvorhabens ist zu erteilen“, wenn die zahlreichen, in §8 TierSchG geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Wenn dies jedoch nach Ansicht der Behörden oder der Tierversuchskommission nicht der Fall ist, kann die Behörde – statt den Antrag direkt abzulehnen – von dem Forschenden Änderungen am Antrag verlangen. Zwischengeschaltet ist dabei immer der Tierschutzbeauftragte, der den Antrag auch schon im Vorfeld prüft. Solche Rückfragen müssen dann vom Antragstellenden nachvollziehbar beantwortet werden. Sind Behörde oder Kommission nicht überzeugt, kann es zu weiteren Rückfragen kommen. Zudem wird eine Genehmigung gegebenenfalls mit Auflagen erteilt. So kann sie beispielsweise an die Bedingung geknüpft sein, dass Forscher*innen die Zahl der Tiere reduzieren oder eine weniger belastende Methode anwenden. Eine Ablehnung erfolgt nur dann, wenn der Antragstellende die Rückfragen nicht zufriedenstellend beantwortet, oder die Auflagen aus z.B. wissenschaftlichen oder logistischen Gründen nicht einhalten kann.

Weitere Informationen zum Genehmigungsverfahren finden Sie in diesem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Forschende, die einen Tierversuch planen, müssen in ihrem Genehmigungsantrag unter anderem folgende Fragen schlüssig und nachvollziehbar beantworten (zum bundesweit einheitlichen Genehmigungsantrag):

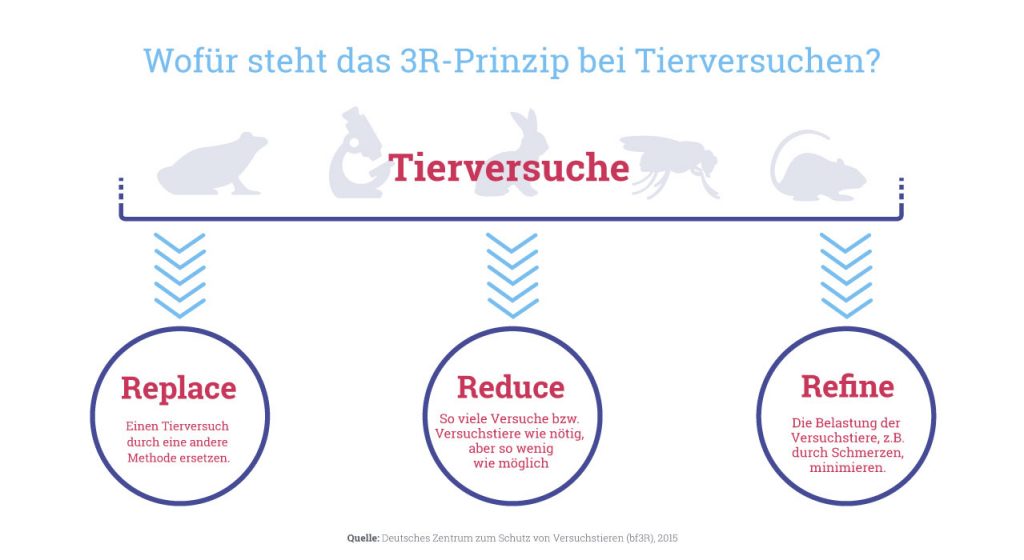

- Kann der Versuch auch mit alternativen Methoden durchgeführt werden? (Replace)

Forschende müssen darlegen, warum sie den Versuch zwingend an Tieren durchführen müssen. Dazu gehört vorab eine intensive Recherche nach vorhandenen Alternativmethoden. Hier gilt die Pflicht zur Beschränkung auf das unerlässliche Maß. Das heißt: Nur wenn es keine Alternativmethoden gibt, hat der Antrag Aussicht auf Erfolg.

Ein Tierschutzbeauftragter überprüft die Angaben zunächst institutionsintern und berät den Forschenden ggfs. hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten. Im nächsten Schritt wird der Antrag der Genehmigungsbehörde vorgelegt. Sie bewilligt den Antrag nur, wenn die Wissenschaftler*innen plausibel und glaubwürdig erklärt haben, dass sie das Ziel nur mit Tierversuchen erreichen können.

- Wie lässt sich der Einsatz von Versuchstieren auf ein Minimum reduzieren? (Reduce)

Im Antrag müssen Forschende genau darlegen, welches notwendige Minimum an Tieren sie für ihre Forschung benötigen. Gleichzeitig müssen Wissenschaftler*innen aber auch darauf achten, dass sie die Versuche an genügend Tieren durchführen, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Hier gilt also die Faustformel: So wenig Tiere wie möglich, so viel wie nötig. Begleitende tierversuchsfreie Maßnahmen können den Forschenden zusätzlich dabei helfen, die Zahl der Versuchstiere möglichst gering zu halten.

In der Praxis bietet die Anwendung der 3R durchaus Konfliktpotential, beispielsweise, wenn Forschende folgende Wahl haben: Entweder sie reduzieren die Anzahl der Versuchstiere bei einer erhöhten Belastung für das einzelne Tier oder aber sie reduzieren die individuelle Belastung für die Versuchstiere durch eine höhere Anzahl von Versuchstieren. Eine schwierige Entscheidung, die oftmals zugunsten der letzteren Variante gefällt wird. Das individuelle Leiden zu reduzieren, wird meist wichtiger bewertet als die Anzahl der Versuchstiere zu senken.

- Wie lässt sich die Belastung für die Tiere so gering wie möglich halten? (Refine)

Forschende müssen bereits für den Genehmigungsantrag überprüfen, wie sie die Belastung für die Tiere vor, während und nach seinem Tierversuch so gering wie möglich gestalten können. Unter diesen Punkt fallen verschiedene Aspekte, denn nicht nur der Versuch an sich, sondern auch Haltung und Umgang können sich belastend auf die Tiere auswirken.

Forschende können die Belastung zum einen durch die Gabe von Schmerzmitteln und durch schonende Versuchsmethoden eindämmen. Dazu zählt zum Beispiel, bestimmte Versuche nicht mehrfach am selben Tier durchzuführen. Zum anderen fühlen sich die Tiere wohler, wenn Forschende die natürlichen sozialen Strukturen der Tiere bei der Tierhaltung berücksichtigen und die Gehege tiergerecht einrichten.

Gesunde und entspannte Tiere liefern den Wissenschaftler*innen außerdem bessere und besser reproduzierbare Ergebnisse, weil die Reaktionen der Tiere nicht durch zusätzliche Belastungen verfälscht werden.

Diese Aspekte des 3R-Prinzips werden durch die zuständigen Landesbehörden kritisch auf Grundlage des jeweils aktuellen Wissenstandes überprüft, bevor sie eine Genehmigung für die tierexperimentelle Arbeit erteilen. Wissenschaftler*innen müssen außerdem nachweisen, dass ihre wissenschaftliche Fragestellung neu ist und noch nicht in einem Tierversuch erprobt wurde. Daneben gibt es sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene Gesetze, die detailliert regeln, welche Voraussetzungen für einen Tierversuch erfüllt sein müssen. Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den rechtlichen Grundlagen.

Weitere Informationen zum 3R-Prinzip finden Sie in diesem Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Für jeden Tierversuch gibt es sowohl interne als auch externe Kontrollinstanzen.

Interne Kontrollen

Jedes Forschungsinstitut und jede Behörde, die Tierversuche durchführen, müssen einen oder mehrere Tierschutzbeauftragte berufen. Die Tierschutzbeauftragten unterstützen die Wissenschaftler*innen bereits, wenn sie den Antrag für einen Tierversuch vorbereiten. Sie stehen für Fragen zur Verfügung und geben eine Rückmeldung, an welchen Stellen die Forschenden ihren Antrag gegebenenfalls inhaltlich und methodisch nachbessern müssen. Während dieses Prozesses stehen sie in engem Austausch mit einem Tierarzt. Erst wenn der Tierschutzbeauftragte dem Antrag zustimmt und eine Stellungnahme verfasst hat, wird er an die zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet.

Während der Versuche kontrollieren die Tierschutzbeauftragten, ob die Forschenden und Tierpflegenden alle gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen einhalten. In Deutschland sind die Tierschutzbeauftragten zwar von der jeweiligen Behörde oder dem Forschungsinstitut angestellt, aber per Gesetz ihrem Arbeitgeber gegenüber nicht weisungsgebunden.

Externe Kontrollen

Jeder Tierversuch wird von einem unabhängigen Amtstierarzt überwacht. Mehrmals im Jahr führen zudem die zuständigen Veterinärämter Kontrollen durch, die auch unangekündigt sein können. Die Amtstierärzt*innen überprüfen, ob die Versuche vorschriftsgemäß dokumentiert, die Versuche korrekt durchgeführt und die Tiere tiergerecht gehalten werden.

Im Tierschutzgesetz ist festgelegt, dass Tierversuche nur von Personen geplant und durchgeführt werden dürfen, die über die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Dazu zählen Veterinär-, Human-, Zahnmediziner*innen und Biolog*innen (Schwerpunkt Zoologie) mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium und andere Personen mit vergleichbaren Kenntnissen und Fähigkeiten. Sie müssen außerdem in zusätzlichen Spezialkursen einen amtlich anerkannten Sachkundenachweis erwerben. Tierversuche ohne Operationen dürfen außerdem Wissenschaftler*innen mit einem abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Studium durchführen, sofern sie ausreichende Kenntnisse dafür nachweisen können. Gleiches gilt für Personen mit einer qualifizierenden Ausbildung, wie beispielsweise biologisch-technische Assistent*innen oder Labortierpfleger*innen. Auch andere an einem Tierversuch beteiligte Personen müssen über Sachkunde für ihre jeweiligen Aufgaben verfügen. Dazu werden von Organisationen und Einrichtungen spezielle Kurse angeboten.

Der Nachweis dieser Qualifikationen ist eine Voraussetzung für die Genehmigung eines Tierversuchs und wird von der zuständigen Behörde überprüft.