Hepatitis B gilt als eine der häufigsten Infektionskrankheiten der Welt. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Leber, die durch Viren hervorgerufen wird. Der Virologe Prof. Stephan Urban vom Universitätsklinikum Heidelberg wollte vor fast 30 Jahren herausfinden, wie diese Viren in Leberzellen gelangen. Eine Frage, die viele Forschende zu dieser Zeit umtrieb. Doch Urbans Forschungsprojekt nahm eine unerwartete Entwicklung, die im ersten Medikament gegen Hepatitis D (Hepcludex) mündete. Pekingenten und Mäuse leisteten dazu einen wesentlichen Beitrag.

Unter den durch fünf verschiedene bekannte Hepatitis-Viren verursachten Erkrankungen gilt Hepatitis D gilt als die schwerste Form. Sie tritt ausschließlich im Zusammenhang mit Hepatitis B auf. Dabei nutzt das Hepatitis D-Virus das Hepatitis B-Virus wie ein blinder Passagier, um in menschliche Leberzellen zu gelangen, da es keine eigene Virushülle besitzt. Zur Vermehrung bedient es sich also der Hülle des Hepatitis-B-Virus, so dass bei der Infektion beide Viren in derselben Hülle in die Leberzelle eindringen. In der Folge der Einwanderung des Virus in die Zellen vernarbt das Lebergewebe und meist entsteht eine entzündliche Leberzirrhose, aus der sich Leberkerbs entwickeln kann. Häufig blieb Betroffenen nur eine Lebertransplantation als einzige Überlebenschance.

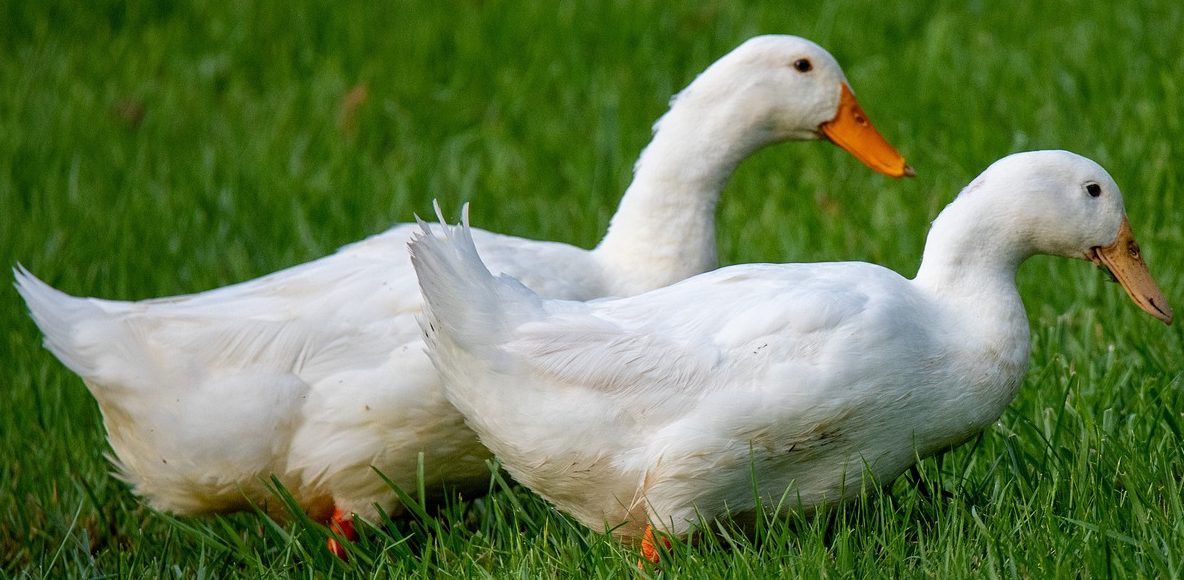

Der Virologe Stephan Urban untersuchte ursprünglich weder das Hepatitis D-Virus noch suchte er nach Therapiemöglichkeiten gegen diese Virusform.Sein Interesse galt dem Hepatitis B-Virus. Er wollte herausfinden, an welcher Stelle das Virus in der Leberzelle bindet, um in die Zelle zu gelangen. Diese Andockstelle, den so genannten Rezeptor, wollte er blockieren, damit das Virus nicht mehr in die Zelle gelangen konnte, um die Krankheit auszulösen. Pekingenten waren zur damaligen Zeit das bevorzugte Tiermodell für die Hepatitis-Forschung, da sie eine eigene spezielle Form des Hepatitis B-Virus besitzen.

Wie ein abgebrochener Schlüssel im Schloss

Urban baute winzige Bestandteile der Virushülle, sogenannte Peptide, nach. Anschließend beobachtete er, ob diese an den Enten-Leberzellen andocken würden. Den Rezeptor selbst fand Urban zunächst nicht, doch er fand heraus, welcher Teil des Virus an den Rezeptor bindet. Eine Erkenntnis die neue Forschungsmöglichkeiten eröffnete: Bindet das synthetisch hergestellte Peptid am Rezeptor, verhält es sich wie ein abgebrochener Schlüssel im Schloss (Schlüssel-Schloss-Prinzip). So blockiert es das eigentliche Virus beim Andocken. Auch wenn das Schloss selbst, also der Rezeptor, weiterhin unbekannt war, fragte Urban sich, ob sich das Prinzip für ein Medikament gegen Hepatitis B nutzen ließe. Da die beiden Viren für Hepatitis B und D sich dieselbe Hülle teilen, um in die Zelle einzudringen, würde eine Therapie gegen das Hepatitis B-Virus auch gegen Hepatitis D helfen?

Hepcludex (Bulevirtide) erhielt im Jahr 2020 zunächst das PRIME (Priority Medicines)-Siegel von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Es steht für die Förderung dringend benötigter Medikamente. Ende Mai 2020 empfahl die Behörde die Zulassung in Europa. Diese erfolgte durch die Europäische Kommission zwei Monate später. Die Besonderheit: Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Phase-3-Studie.

Die Phase-3-Studie mit 150 Patient*innen wurde von einem internationalen Team aus Wissenschaftler*innen um Prof. Heiner Wedemeyer und Professor Markus Cornberg von der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie wurden im Juni 2023 präsentiert. Der Wirkstoff Bulevirtide senkt demnach die Viruslast in Blutserum und Leber deutlich und hat in vielen Fällen die Entzündungswerte der Leber normalisiert.

Die Herstellung und den Vertrieb des Medikaments übernahm seit der präklinischen Phase das Biotech-Unternehmen MYR Pharmaceuticals. Im Dezember 2020 kaufte das US-Pharmaunternehmen Gilead das Unternehmen aus Bad Homburg für 1,45 Mrd. Euro auf.

Doch noch war nicht klar, ob das synthetische Peptid auch das menschliche Hepatitis B-Virus blockieren würde. Und an dieser Stelle geriet Urbans Forschungsvorhaben ins Stocken. Es fehlte ein passendes Tiermodell, um die vorklinische Phase der Medikamentenentwicklung abzuschließen. Die meisten Tiere besitzen keinen entsprechenden Rezeptor für menschliche Hepatitis B-Viren. Das gilt auch für die Pekingenten, deren Hepatitis B-Virus nur an Enten-Leberzellen andockt. Zwar können Schimpansen am menschlichen Hepatitis B-Virus erkranken, doch seit 1991 sind in Deutschland Tierversuche an Menschenaffen verboten.

Menschliche Leberzellen in Mäusen

Die Lösung für sein Problem fand Urban in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf. Dort hatte Prof. Maura Dandri 2001 erstmalig menschliche Leberzellen in Mäuse transplantiert. Es zeigte sich, dass diese Mäuse auch anfällig für Hepatitis B-Viren waren. In einer Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) gelang es Urban gemeinsam mit Dandri, mit Hilfe von Mäusen das im Versuch mit Pekingenten entwickelte Peptid-Verfahren erstmals auf menschliche Leberzellen zu übertragen. Chinesische Forscher fanden inzwischen in dem Gallensalz-Rezeptor NCTP das passende „Schloss“.

Aufgrund der gleichen Virushülle führte die Forschung an Hepatitis B schließlich zur ersten Therapiemöglichkeiten gegen Hepatitis D. Tierversuche waren für die Entwicklung dieses Medikaments notwendig, da menschliche Leberzellen in Zellkulturen nach kurzer Zeit ihre Funktion verlieren und somit nur wenige Tage für Infektionsstudien mit Hepatitisviren verwendbar sind. In den gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitsstudien an Tieren zeigte sich, dass sich der Wirkstoff nahezu ausschließlich in der Leber anlagerte.

„Ohne Tierversuche hätten wir in der frühen Entwicklungsphase die Aktivität des Peptids in vivo nicht zeigen können. Aus meiner Sicht ist die Entwicklung des Mittels ein Paradebeispiel dafür, dass Tierversuche bei der Arzneimittelentwicklung auch in der Phase des experimentellen Stadiums notwendig sind“, sagt Urban und fügt hinzu: „Es ist auch ein Beispiel dafür, dass man das, wie in unserem Fall, auf ein Minimum begrenzen kann.“